コマースメディアには、企業活動を活発にする専門知識を持ったメンバーで構成される、いくつかのチームがあります。現在(2025年9月時点)は、PRチーム、デザインチーム、AI・スキルアップ推進チーム、SNSチーム、分析チーム、Web広告チームが、それぞれ活動しています。

そんな中で今回は、デザインチームによって開催された「非デザイナーのためのデザイン勉強会」についてご紹介します。

「非デザイナーのためのデザイン勉強会」とは?

「デザイン=見た目を整えること」だけではないという視点から、伝わる資料やバナーをつくるための考え方を、多種多様なバックグラウンドを持つコマースメディアのデザイナーが、わかりやすく伝える勉強会です。デザインを依頼する側とされる側が、「なんとなく」ではない共通の判断軸を持ち、デザインのコミュニケーションをスムーズかつ効果的にすることが勉強会の目的です。

「非デザイナーのためのデザイン勉強会」は、全部署を対象として、以下の内容で行われました。

- 2025年6月12日 第1回 レイアウト編 参加者:45名

- 2025年7月17日 第2回 文字・フォント編 参加者:35名

- 2025年8月14日 第3回 配色編 参加者:37名

第1回 レイアウト編

記念すべき第1回は「レイアウト編」。当日は45名ものメンバーが参加し、大盛況となりました。講師はデザインチームのメンバーが務め、デザインの基本的な考え方から、すぐに実践できるテクニックまで、豊富な事例を交えながら解説しました。

デザインとは「体験を設計すること」

勉強会は、「デザインとは何か?」という本質的な問いから始まり、商品パッケージや広告だけでなく、私たちが普段意識しないサービスの使い心地(UXデザイン)や製品の形(プロダクトデザイン)もデザインの一部であると解説。デザインとは単に見た目を飾ることではなく、「何を伝え、どう行動してほしいか」を考え、ユーザーにとって快適な体験を設計することであると強調しました。この視点は、すべての仕事に通じる本質的な考え方でもあります。

見た目の前に「目的」の確認を

次に、具体的なレイアウトの話に入る前に、「デザイン的思考」の重要性が語られました。良いデザインは、見た目の美しさ以前に、「誰に」「どこで」「何をしてほしいか」という目的が明確になっています。

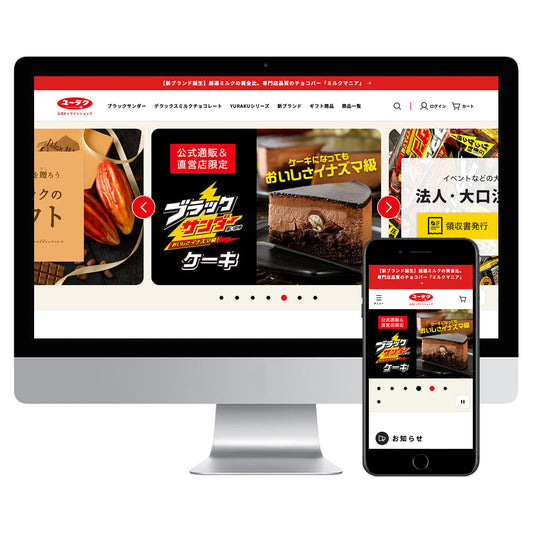

例えば、同じ商品でも、SNS広告とECサイトのバナーでは、レイアウトや伝えるべき情報が全く異なります。SNS広告ではスクロールする指を止めてもらうためのインパクトが、ECサイトでは商品の魅力やメリットを的確に伝えて購入を後押しする情報設計が求められます。このように、常に「相手の視点」で考え、目的を整理することが、伝わるデザインの第一歩であると解説されました。

全ての基本!デザインの4大原則

続いて、デザインを構成する上での基本となる4つの原則が紹介されました。

- 近接: 関連する情報を近づけてグループ化する

- 整列: 要素を見えない線で揃え、全体に秩序と統一感を持たせる

- 強弱: 最も伝えたいことを強調して、情報の優先順位を視覚的に示す

- 反復: 同じデザイン要素を繰り返し使い、分かりやすさと信頼感を生む

これらの原則は、資料作成やメールの文章構成にも応用できる普遍的な考え方であり、参加したメンバーからは「なるほど!」という声が多く上がっていました。

視線を操り、余白を味方につける

さらに、人の視線の動き(Z型、F型など)を意識して情報を配置する「視線誘導」のテクニックや、「余白」の効果的な使い方が解説されました。

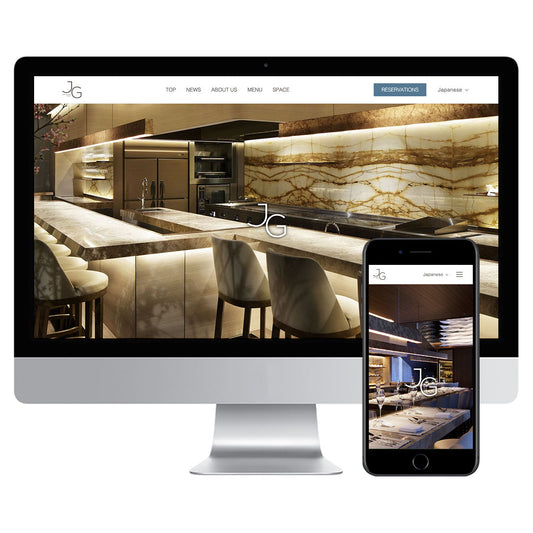

余白は、単なるスペースではありません。情報のグループを明確にしたり、特定の要素を際立たせたり、高級感や洗練された印象を与えたりと、重要な意味を持っています。文字の大きさや色、写真との組み合わせで「メリハリ」をつけることで、受け手はストレスなく、伝えたい順番で情報を理解することができます。

A. クイズの正解をみる(クリックすると答えがでます)

正解は「A」。違いは「余白」。Aは余白が狭く、窮屈で読みづらい。Bは十分な余白により、読みやすく、わかりやすい。

写真1枚で印象は変わる

勉強会の最後には、デザインの質を大きく左右する「写真」の選び方と、その効果を最大化する「トリミング」のコツが紹介されました。伝えたい内容に合った写真を選ぶことはもちろん、どこを切り取るか(トリミングするか)によって、受け手の印象は大きく変わります。 被写体の目線の先に余白を作ることで未来や希望を表現したり、あえて大胆に切り取ることでインパクトを与えたりと、写真一枚で様々な意図を表現できることが共有されました。

A. クイズの正解をみる(クリックすると答えがでます)

正解は「A」。空間を活かすと「雰囲気や環境」、被写体に寄ると「主役」に焦点があたります。

参加者の声

勉強会後のアンケートでは、参加したメンバーから熱意あるコメントが多数寄せらました。

- 「4大原則の部分について、ノンデザイナーがまず意識する部分として改めて参考になりました。こういった原則的な理由があることを知ることで、デザインはセンスだけではなく、再現できるものなんだと気付けました。」

- 「写真のトリミングで、人の目線の先のスペースをつくることで未来を感じさせる、という点がなるほど!と思いました!」

- 「デザインのバランスにおける『重さ』の考え方と、画像の扱い方に意図を持たせる手法について、とても勉強になりました。」

第1回のレイアウト編は、デザインが感覚的なものではなく、明確な意図と原則に基づいた「設計」であることを深く理解する機会となりました。参加したメンバーからは、「今後の提案資料作りに早速活かしたい」「デザイナーへの依頼内容がより明確に伝えられそう」といった前向きな感想が寄せられ、多くの学びを得た勉強会となりました。

第2回 文字・フォント編

続いて開催された第2回のテーマは「文字・フォント編」。この勉強会にかけるデザインチームの想いは熱く、スライドは全85ページにも及びました!今回も多くのメンバーが参加し、文字とフォントの奥深い世界を探求しました。

デザインの軸は「優先順位」

前回のアンケートで「もっと知りたい」という声が最も多かったのが『優先順位の付け方』。そこで今回は、冒頭で優先順位を考えるワークショップからスタートしました。

デザインとは、「誰に/どこで/どうしてほしいか」を設計すること。その目的が変われば、おのずと情報の優先順位も変わります。一番伝えたいことは何か?そのために、どの情報を大きく見せ、どの情報を小さく扱うべきか?この「情報の階層」を意識することが、伝わるデザインの第一歩であることを改めて確認しました。

書体を知り、文字と仲良くなる

勉強会では、代表的な書体である「明朝体」「ゴシック体」の特徴や、デザインの定番となる「王道フォント」が紹介されました。

ちなみに、Googleが提供している「Notoフォント」の名前の由来をご存知ですか?これは「No more tofu」の略で、文字化けした時に表示される四角い記号(通称:豆腐)をなくしたい、という想いが込められているそうです。そんな豆知識も交えながら、フォントへの理解を深めました。

すべてのユーザーへ届けるための「アクセシビリティ」

デザインは、一部の人だけでなく、すべての人が情報を受け取れるように配慮する必要があります。勉強会では、Webサイトのアクセシビリティやユニバーサルデザインの観点から、媒体や読み手の年齢に合わせた文字サイズの重要性についても深く考えました。

なぜそのサイズなのか?根拠を持ってデザインすることで、より多くの人に、より確実に情報を届けることができます。

わずかな調整が、全体の印象を左右する

デザインの品質を大きく左右するのが、一見気づかないような細部へのこだわりです。バナーや資料を作成する上で差がつく、一歩踏み込んだテクニックも紹介されました。

- カーニング: 文字と文字の間の微妙なアキを調整し、読みやすさと美しさを両立させる技術。

- 文字の縦横比: 読みやすさを損なわないよう、文字を変形させないのが原則。

- ベースライン: 和文と英文が混在する際に、文字の下のラインを揃えることで、文章全体の一体感を出す調整。

こうした細部の積み重ねが、デザイン全体のクオリティを格段に引き上げます。

A. クイズの正解をみる(クリックすると答えがでます)

正解は「1、2、3全て」。しかも…変わったのはそれだけじゃないんです。

- 「ビール」の伸ばし棒の比率

- タイトルの文字詰め、特に「ト」

- 「10倍」の文字詰め

- 曜日の文字詰め

- コロンのベースラインシフト

- 時間の文字詰め→上下の日時の見え方を揃えた

- 問い合わせ先と電話番号の文字の大きさの見え方を揃えた

- ハイフンのベースラインシフト

参加者の声

勉強会後のアンケートでは、参加した多くのメンバーからコメントが寄せらました。

- 「今まで文字のフォントを深く考えずに使っていたので、それぞれの特徴とどう使うといいかが分かって勉強になりました。」

- 「ゴシック体が可読性が高いといったことは、今まであまり意識したことがありませんでした。」

- 「文字間の調整や、日本語と英語でフォントを使い分けることなど、そこまで調整するのか?!というところが勉強になりました!」

フォントの役割や選び方の軸を理解できたことで、「なんとなく」ではない判断基準を持てたという声が多く寄せられました。

第3回 配色編

全3回にわたる「非デザイナーのためのデザイン勉強会」も、今回が最終回。第1回「レイアウト編」、第2回「文字・フォント編」に続き、デザインの基礎を締めくくるテーマは「配色編」です。色が見た目の印象だけでなく、時に人の感情や行動にまで影響を与える重要な要素であることを学びました。

なぜその色?「根拠ある色選び」がデザインの基本

勉強会は、色の基本単位である「色の三属性(色相・明度・彩度)」の解説から始まりました。そして最も重要なメッセージとして、「なぜその色を選んだのかを説明できる『根拠ある色選び』が大切」という点が強調されました。

その根拠は、以下のような多角的な視点から導き出されます。

- ターゲット: 誰に届けたいのか?(性別・年齢など)

- コンセプト: 商品やサービスが持つ世界観は?

- 心理的効果: 色が与える心理的・文化的な影響は?

- 競合他社: 競合との差別化はできているか?

感覚的に色を選ぶのではなく、こうした明確な意図を持つことで、デザインの説得力は格段に向上します。

目を引く色、見つけやすい色。

色を扱う上で重要なのが、人の注意を引く「誘目性」と、情報を探しやすくする「視認性」です。例えば、危険を知らせる標識は、誘目性の高い赤や黄色が使われます。一方で、「非常口のマークは緑」のように、多くの人が共通の認識を持つ配色ルールは、いざという時の「視認性」を高めます。

また、高齢者は色の明るさの差(明度差)を感じにくくなるため、文字と背景のコントラストを高くする、色覚が発達途中の幼児には認識しやすい彩度の高い色を使うなど、ターゲットに合わせたアクセシビリティへの配慮も、デザインの重要な役割です。

トレンドや季節感を味方につける

勉強会では、有名ブランドがトレンドカラーをどう活用しているかの事例も紹介されました。ちなみに、PANTONE社が発表した2025年のカラー・オブ・ザ・イヤーは「モカムース」。落ち着きと温もりを感じさせる色が、2025年のトレンドになっています。

こうしたトレンドや、春には桜を思わせるペールトーン、秋には紅葉のようなディープトーンといった「季節感」を配色に取り入れることで、より効果的にメッセージを届けることができます。

参加者の声

勉強会後のアンケートでは、以下のコメントが寄せらました。

- 「目的に合った色を使うのが大事。適当に選んでいいわけではないと改めて認識しました。」

- 「色の彩度や対比で印象が変わること、補色を使うとチカチカするので少し色相をずらすと馴染むという点がとても参考になりました。」

- 「配色を助けてくれる無料ツールがあることは知らなかったので、早速試してみたいです。」

デザインは「なんとなく」ではない、伝えるための設計図

全3回にわたる勉強会を通して、デザインとは単なる飾り付けではなく、「伝える」という目的を達成するためのコミュニケーション設計であることが、参加メンバーに広く共有されました。レイアウト、文字・フォント、そして色が持つそれぞれの役割と原則を理解することで、非デザイナーも、デザイナーと共通の言語で、より効果的なコミュニケーションが取れるようになります。

そして、こうした専門知識を一部のチームに留めるのではなく、職種を超えて共有し、学び合う文化こそがコマースメディアの強みです。すべてのメンバーがデザインへの理解を深めることで、提案の質を高め、新しい価値を創造する原動力になればと思います。

次回以降の「デザイン勉強会」も、順次レポートしていきます!