EC市場は年々拡大を続けており、多くの事業者が自社ECサイトの強化を進めています。中でも注目を集めているのが、カナダ発のECプラットフォーム「Shopify」です。柔軟なカスタマイズ性と高い操作性、そしてグローバル対応という特長から、日本国内でも導入企業が急増しています。

しかし、Shopifyを導入する際に多くの企業が直面するのが「誰がどうやって構築を担当するか」という問題です。内製すべきか、外注(Shopify構築パートナー)に任せるべきか――その選択によって、構築スピードやサイトの完成度、運用開始後の安定性や自由度に大きな差が生まれます。

本記事では、Shopify構築における主な進め方を網羅的に解説し、それぞれの特徴・メリット・デメリットを比較。企業が自社に最適な構築スタイルを選ぶための判断材料を提供します。

目次

- 1.Shopify構築のパターン整理

- 2.自社(内製)でShopify構築を行う方法と成功のポイント

- 3.パートナーにShopify構築を任せる方法と判断基準

- 4.Shopify構築方法を選ぶ判断基準

- 5.結論:Shopify構築は「目的」と「体制」で選ぶ

1.Shopify構築のパターン整理

1-1.Shopify構築とは

Shopify構築とは、Shopifyを用いて自社のECサイトを立ち上げる一連のプロセスを指します。構築内容には以下のような作業が含まれます。

- Shopifyアカウントの作成と契約プラン選択

- デザインテンプレート(テーマ)の選定とカスタマイズ

- 商品登録とカテゴリー(コレクション)設計

- 決済方法・配送設定・消費税設定などの基本構成

- 外部アプリやSNS連携の導入

- ドメイン設定とSEO基本設定

また、企業規模や成長ステージによっては「Shopify Plus」の導入を検討するケースもあります。これは大規模サイト向けのエンタープライズプランで、API制限の緩和やBtoB機能、マルチストア運用などに対応しています。

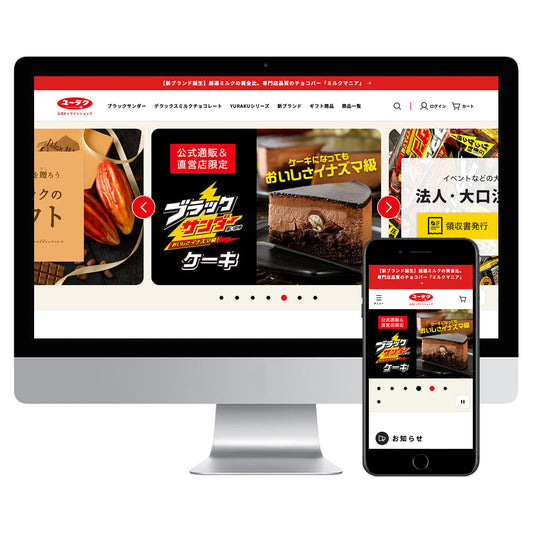

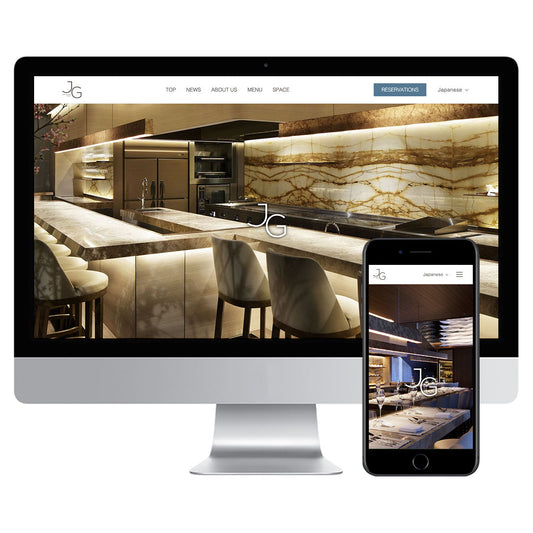

Shopify Plusストアの構築・カスタマイズのご相談は弊社まで。外部システムとの連携や高度なカスタマイズなど自由度が高く、独自性のあるECサイトを構築できます。 公開後のサイト運営・更新や、受注・物流代行などの運営サポートも対応可能です。

1-2.Shopify構築の3つのパターン

Shopify構築の主な手法は以下の3つです。

1. 自社(内製)で構築する

社内の担当者がテーマの選定・カスタマイズから商品登録、各種設定までを行う方法です。Shopifyの直感的なUIや豊富な公式ガイドを活用しながら、コストを抑えて進めることができます。

2.パートナーに任せる

Shopify構築の専門家や制作会社にサイト構築を依頼する方法です。UI/UX設計やSEO最適化、デザインのブランディングなど、プロの知見を活かして高品質なサイト構築が可能です。

3.ハイブリッド型

デザインや開発の一部を社内で担当し、残りを外部パートナーに委託する構築方法です。たとえば、自社のデザイナーがサイトデザインを担当し、Shopifyの実装(コーディング)部分を制作会社に依頼するパターンや、逆に外部パートナーにデザインを依頼し、社内でテーマの組み込みや商品登録を行うパターンなどがあります。

2.自社(内製)でShopify構築を行う方法と成功のポイント

Shopifyは「ノーコード」で操作できる管理画面や、多様な公式テーマ・アプリが用意されているため、Web開発の専門知識がなくてもある程度のECサイトは自社で構築可能です。ここでは、自社でのShopify構築の具体的な流れと、成功のためのポイントを解説します。

2-1. 自社構築のステップ

以下は、一般的な自社構築のステップです。

- Shopifyアカウントの開設: Shopify公式サイトから14日間の無料トライアルを活用し、構築をスタートします。

- テーマの選定とカスタマイズ: 無料テーマまたは有料テーマを選択し、自社ブランドに合わせてロゴ・カラー・フォントなどを調整します。テーマエディタを使えば、直感的に変更が可能です。

- 商品登録とコレクションの設定: 商品名、画像、価格、在庫数、バリエーションなどを入力。カテゴリ単位の「コレクション」で商品を分類し、ユーザーが探しやすい構成にします。

- 決済・配送設定: クレジットカード、コンビニ決済、Apple Payなどの決済手段を設定。あわせて送料ルール、消費税設定も行います。

- アプリの導入: 必要に応じて、レビュー表示、SNS連携、マーケティング支援、チャットボットなどのアプリを導入します。

- テスト注文と公開: 一度テスト注文を行い、カートや決済、メール通知などが正しく動作するかを確認。その後、本番公開に進みます。

2-2.Shopify自社構築のメリット

自社構築の主なメリットは以下のとおりです。

- 初期費用を抑えられる: 外注コストがかからないため、小規模スタートに適しています。

- 社内ノウハウの蓄積: 構築を通してEC運営の基礎知識が身につき、以後の改善や機能追加にも対応しやすくなります。

- 柔軟な対応が可能: 社内で構築・運用するため、公開後もキャンペーン施策やページの修正も迅速に対応できます。

2-3. Shopify自社構築のデメリットと注意点

一方で、以下のような課題にも注意が必要です。

- デザイン・UIの限界:ノーコードでのテーマのカスタマイズには限度があるため、独自性を出すにはコード知識が必要です。

- SEOの最適化:構造化データといった要素まで意識するのは難易度が高めです。

- リソース不足による品質低下:社内にWeb専任人材がいない場合、想像していたサイトにならないリスクもあります。

2-4.Shopify自社構築に向いている企業

以下のような条件に当てはまる場合、自社構築は有効な選択肢となります。

- スモールスタートでECを立ち上げたい

- 予算に限りがあり、少しずつ機能を拡張していきたい

- ECサイトを学習の場として活用したい

3. パートナーにShopify構築を任せる方法と判断基準

Shopify構築をパートナーに任せるといった選択肢は、ECに関する専門スキルを持つスタッフがいない場合や、立ち上げスピードと完成度を重視する企業にとって有効です。このセクションでは、パートナーの選び方と、メリット・デメリット、適した企業の特徴を解説します。

3-1. パートナーの種類

Shopify構築を任せられるパートナーにはいくつかの種類があります。

- 制作会社(Web制作会社・開発会社): Webサイト全般の制作を得意とする企業。デザイン・コーディング・SEOなどをワンストップで対応可能なケースが多いです。デザイン力に優れていることが多い一方で、ECの知見やECサイトの構築経験については少ない場合があります。

- Shopify Partner(公式認定パートナー): ECの知見を持ち、Shopifyから認定を受けたShopify構築の専門家です。認定を受けるためにはShopify構築の一定の実績が必要となりますので、Shopify構築を依頼するなら最も安心できるパートナーです。 なお、コマースメディアはShopify Partner企業の中でも高い技術力と実績、顧客への貢献が評価され国内で数社のみ選出されているShopifyプレミアパートナーに認定されています。

- フリーランス制作者: コストを抑えやすく柔軟な対応が期待できますが、品質や納期管理には注意が必要です。

今までのパートナー制度であるShopify Partner(パートナー)、Shopifyエキスパート、Shopify Plusパートナーについて解説した後に、新しい5段階ランク制の説明、Shopify公認のパートナーに相談すべきケースについて述べていきます。

3-2. パートナーに依頼するメリット

パートナーに依頼する最大の利点は、プロフェッショナルな知見を活かして高品質なサイトが作れる点です。

- ブランディングとデザイン性:UI/UXに優れた構成により、離脱率低下やコンバージョン向上が期待できます。

- SEOや技術対応:構造化データ、メタタグ最適化などにも対応可能。

- BtoCに最適化された機能提案:業界ごとのベストプラクティスに基づき、機能やアプリを提案してくれます。

- 運用・保守も任せられる:継続的な修正・更新や、マーケティング支援まで対応するパートナーも多く存在します。

3-3. パートナーに依頼するデメリット

パートナーに依頼することで以下のような注意点もあります。

- 初期コスト:数十万円〜数百万円規模の費用がかかるケースがあり、特にデザインフルカスタムは高額になります。

- 要件のすり合わせが必要:要件が曖昧なまま進めると、期待と仕上がりにギャップが生まれることがあります。また、納品後に自社で改修しにくいケースもあるため、運用時のマニュアルの確認が重要です。

3-4. パートナーによる構築が向いている企業

以下のような特徴を持つ企業は、パートナーによる構築が向いています。

- 社内にWeb・デザインの専任スタッフがいない

- 社内にECに知見のあるスタッフがいない

- ハイクオリティなECサイトを立ち上げたい

- 広告やCRMなどと連動させたマーケティング施策を検討している

- Shopify Plusなど、より高度な構成を希望している

4.Shopify構築方法を選ぶ判断基準

自社で構築、またはパートナーと構築するかについて、両者の特徴が分かったところで、最終的にどのように選ぶべきか判断基準を整理していきます。

4-1. 比較表で見る選択基準

| 項目 | 自社構築 | 外注構築 |

|---|---|---|

| 初期費用 | ◎ 抑えられる |

△ 自社構築と比べて 高額になりやすい |

| 構築スピード | △ 慣れないと時間がかかる |

◎ 専門家により短期間で完成 |

| デザインの自由度 | △ テーマの範囲に限られる |

◎ フルカスタムも可能 |

| SEO・表示速度対策 | △ ノウハウが必要 |

◎ プロが対応 |

| 社内ノウハウの蓄積 | ◎ 自社内で知識が蓄積する |

△ 外部依存度が高くなる |

| 運用後の対応柔軟性 | △ すぐに変更できるが 知識が必要 |

△ パートナーへの依頼が必要 |

4-2. 判断ポイントまとめ

構築方法を選ぶ際には、以下の観点から自社の状況を客観的に見極めることが重要です。

- 自社のEC戦略との整合性: 短期的に売上を作りたいのか、効率的な運用を目指した設計を検討するのか、長期的なブランディングを重視するのかによって構築方針は異なります。

- 社内リソースとスキルセット:ECサイト制作やマーケティングの経験があるかどうかで、構築のハードルは大きく変わります。

- 予算とROI: 初期費用は高くても、長期的に高いコンバージョンやLTVが見込めるなら外注の方が効率的なケースもあります。

- 成長戦略のステージ: 検証・実験段階なのか、本格展開フェーズなのかによって、必要な構築精度が異なります。

結論:Shopify構築は「目的」と「体制」で選ぶ

Shopify構築は、自社での取り組みも、パートナーにお任せするのも、それぞれに明確なメリットがあります。重要なのは、「なぜECを立ち上げるのか」「誰がどのように運用するのか」を明確にし、その上で最適な手段を選ぶことです。

自社で構築する場合でも、パートナーを選ぶ場合でも、「構築して終わり」ではなく、「どう運用・改善していくか」が成功の鍵を握ります。初期の選択が、その後の成長に大きく影響することを忘れずに慎重に進めていきましょう。

昨今、弊社には「自社で作ったが不具合が出ていて直せない」「制作会社に作ってもらったが使いにくい・売上が上がらない」といったお問い合わせが増えています。Shopifyのサイト構築や運用、コンサルティングサポートを検討されている場合は、お気軽にご相談ください。