なお、EC‑CUBE 3系や4系をお使いの場合は、構造や仕様の差異により手順が変わるため、別途対応が必要です。

「EC-CUBEのサイトをShopifyでリニューアルしたいけど、何をどうしたらよいかわからない…」そんなお悩みはありませんか? コマースメディアでは、EC-CUBEからShopifyへのリプレイス(移行)を、“誰でも実行できる”10ステップのフレームワークとして体系化しました。

HALEO×バルクスポーツやRUN-WALK Styleなど、実際のECサイトリニューアル支援の実績にもとづいて、初めてでも安心して進められる手順をご紹介します。

目次

- なぜ、今Shopifyへの移行が選ばれているのか?

- 移行前の事前整理:移行するデータを確認

- 移行前に知っておいた方がいい!EC-CUBEにあるけどShopifyにないデータ

- EC-CUBE→Shopifyの移行方法

- Shopifyでのページリダイレクト設定方法

- EC-CUBEからShopifyへの移行でのドメイン移行方法

- Shopifyサイト公開:会員アカウント周りの対応とEC-CUBE解約のポイント

- EC-CUBE 2系の現状とこれからの注意点

- コマースメディアのリプレイス事例

- 最後に

なぜ、今Shopifyへの移行が選ばれているのか?

セキュリティ対策も、サーバー保守も、もう不要!

ShopifyはSaaS型のECプラットフォームであり、サーバー管理・ソフトウェアのアップデート・セキュリティ対策などはすべてShopify側が対応してくれます。そのため、自社でのシステムの保守負担がゼロになり、専門知識がなくても安心してECサイトを運営できます。

サイト改修も、“自分たちのタイミング”で!

Shopifyはノーコードでも、誰でも簡単にECサイトの更新が可能です。直感的な管理画面と、Shopify独自のテンプレート言語であるLiquid(リキッド)を活用すれば、専門的な開発知識がなくても、デザインやコンテンツの編集・調整が自社内で完結できます。

「すぐにキャンペーンを反映したい」「細かい修正のたびに外注したくない」――そんな現場の声に、Shopifyはしっかり応えます。

必要な機能は、あとから簡単に追加可能!

EC-CUBEのように、機能追加のたびに開発を行う必要はありません。Shopifyには1万点以上のアプリが揃う公式アプリストアがあり、レビュー機能・定期購入・CRM(顧客管理)・配送連携など、必要なアプリを追加するだけで簡単に追加できます。

開発コストを抑えつつ、運用フェーズや事業成長に応じてスピーディに拡張できるのが、Shopifyの大きな強みです。

急激なアクセス増加や、多言語・多通貨対応にも強い!

Shopifyは自動バックアップやCDN、SSLを標準で備えつつ、急なアクセス増加にも強い構成となっておりアクセスが急増するタイミングでサーバーを増強するなどの対応は必要ありません。

移行前の事前整理:移行するデータを確認

弊社コマースメディアでEC-CUBEからShopifyの移行プロジェクトは、以下のデータを移行することが多いです:

- 顧客データ

- 商品データ

- 在庫データ

- ブログデータ

- ドメイン

Check:顧客データのログインパスワードは移行できないため、サイトを公開しましたら、移行したお客様にパスワードリセットメールをShopifyから送信する必要があります。一括送信可能なサードパーティアプリもありますので、顧客数が多い場合はおすすめです。

Point:顧客には事前にアナウンスしておき、パスワードを再設定いただいた方にはクーポンを発行したりすると、アクティブなユーザーの移行を促進するだけでなく休眠顧客の掘り起こし効果も期待できます。

⚠️移行前に知っておいた方がいい!EC-CUBEにあるけどShopifyにないデータ

EC-CUBEとShopifyのデータ項目は異なり、事前に把握しておくことが重要です。把握した上で、移行データを準備しましょう。

商品コード vs SKU(在庫管理コード)

- EC‑CUBE:「商品コード」という管理番号を任意で付与

- Shopify:「SKU」→ Stock Keeping Unit

URL構造の差

- EC‑CUBE 2系:よく https://example.com/product_detail.php?product_id=123 のようなPHP生成URLが一般的

- Shopify:「/products/abc(ハンドル)」というURL形式

重要:EC‑CUBEのURLをShopifyのハンドルにマッピングし、301リダイレクト設定を行ってSEO評価を維持します。

販売種別/送料切り分け設定

- EC‑CUBE:「販売種別」設定が可能で、種別が異なる商品は同時に決済できないようにすることが可能。

- Shopify:タグを使用するなどして、異なる商品はカートページで同梱できない制御のカスタマイズを行う。標準では実装されていない機能。

販売制限数(購入個数制限)

- EC‑CUBE:1回の注文で購入できる最大数を商品ごとに設定可能(例:最大5個まで購入可)

- Shopify:標準機能はなく、実現するにはメタフィールドを使ったカスタマイズまたは専用アプリの導入が必要

商品詳細フリーエリア

- EC‑CUBE:商品ごとにHTMLを直接記述できる「フリーエリア」編集機能がある

- Shopify:同様の表現が可能ですが、Liquidテンプレートやメタフィールドを使った拡張設計が必要

後編ではEC-CUBEからShopifyへの移行方法を具体的にご説明します。

EC-CUBE→Shopifyの移行方法

EC-CUBEからShopifyに移行する手順は以下の通りです:

- EC-CUBEから移行するデータをCSVエクスポート

- データをShopify形式に整理

- 整理したデータをShopifyにインポート

Shopifyアプリを使用してデータ移行を楽に!

Check:コマースメディアでよく使用するアプリ「Matrixify」

Matrixify - Bulk Import Export Update Migrate | Shopify App Store

Matrixify(マトリキシファイ)は、Shopify向けの強力なデータ管理アプリです。

主な特徴は以下の通りです:

大量データの一括インポート・エクスポート

商品情報、顧客データ、注文履歴、コレクション、割引設定など、Shopifyのほぼ全てのデータをExcelやCSV形式でまとめて扱えます。

複雑なデータ構造の対応

バリエーションやメタフィールドなど、通常のCSVインポートでは難しい複雑な構造も正確に扱えます。

データのバックアップ・移行に最適

Shopifyストアのデータを丸ごとバックアップしたり、別ストアへの移行・複製にも利用できます。

使いやすいインターフェース

直感的に操作しやすく、大量のデータ管理が苦手な方でも安心です。端的にまとめると、MatrixifyはShopifyのデータ管理を効率化し、作業の自動化やミス軽減に役立つ「一家に一台」なアプリです。

Matrixifyを使った具体的な移行手順

① EC-CUBEからデータをエクスポート:EC-CUBEの管理画面から商品、顧客、注文など必要なデータをCSV形式で出力します。

② データの整形と変換:Shopifyのデータ構造に合わせてCSVを整理します。特にSKUや商品オプション、URLなどの項目はShopify仕様に合わせる必要があります。

③ Matrixifyにインポート用ファイルをアップロード:Shopify管理画面にインストールしたMatrixifyアプリを開き、整形済みのファイルをアップロードします。

④ インポートの実行と確認:インポート処理を開始し、完了後に商品や顧客情報が正しく反映されているかを確認します。

⑤ 必要に応じて追加の修正や再インポート:誤りや不足があればファイルを修正し、再度Matrixifyでアップロードすることで柔軟に対応できます。

Shopifyでのページリダイレクト設定方法

EC-CUBEからShopifyへの移行では、URL構造の違いにより旧サイトのURLから新サイトの対応するページへ正しく誘導するためのリダイレクト設定が不可欠です。これによりSEOの評価を維持し、ユーザーの混乱も防げます。

Shopify標準機能でもリダイレクトは可能ですが、商品数やページ数が多い場合は一括管理が難しいため、Matrixifyを使った一括リダイレクト設定が非常に便利です。

Shopifyのリダイレクト機能とMatrixifyの役割

Shopifyでは管理画面から1件ずつURLリダイレクトを設定できますが、数百件・数千件のリダイレクトを手動で設定するのは現実的ではありません。

MatrixifyはCSVやExcelファイルで大量のリダイレクト設定を一括でインポート・エクスポートできるため、大規模な移行に適しています。

リダイレクト設定用CSVファイルの作成

Matrixify用のリダイレクトインポートファイルは以下のカラムを含みます:

Redirect from(旧URLのパス)

例:/old-product-page

Redirect to(新URLのパスまたはフルURL)

例:/products/xxxxx

Status(オプション)

通常は「301」で恒久的リダイレクトを指定します。

EC-CUBEの旧URL一覧とShopifyの新URL一覧を元にCSVを作成します。

Point:URLの末尾のスラッシュや大文字小文字の違いにも注意しましょう。

Matrixifyでリダイレクトの一括インポート

- Shopify管理画面のMatrixifyアプリを開きます。

- 「Import」タブから作成したリダイレクト用CSVファイルをアップロード。

- インポートの設定を確認し、実行します。

- 処理結果のログを確認し、エラーがあれば修正して再インポートします。

リダイレクト設定の確認

インポート完了後は、ブラウザで旧URLにアクセスし、新URLへ正しくリダイレクトされるかを必ずテストしてください。またGoogle Search Consoleなどでリダイレクトの状態をモニターすることもおすすめです。

EC-CUBEからShopifyへの移行でのドメイン移行方法

ECサイトの移行において、ドメインの移行は非常に重要なステップです。既存の独自ドメインをそのままShopifyで利用することで、SEO効果やブランドイメージの維持が可能になります。ここでは、EC-CUBEからShopifyへの移行時におけるドメイン移行の基本的な流れをご紹介します。

⚠️移行前に:ドメイン移行時の事前準備とメンテナンス対応のポイント

ドメインを切り替えるタイミングは、サイトのアクセスやユーザー体験に影響が出やすいため、事前の準備と運用対応が非常に重要です。EC-CUBEからShopifyへの移行時にスムーズに切り替えるため、以下のポイントを押さえておきましょう。

サイトリニューアルの事前アナウンス

移行作業前に、既存のEC-CUBEサイト利用者へリニューアル予定の告知を行いましょう。

- メールマガジンやサイト内の告知で、新しいサイト公開予定日時やメンテナンス時間帯を周知します。

- ユーザーが混乱しないよう、切り替えによる一時的なサービス停止や注文受付停止の可能性を明示することが大切です。

EC-CUBEサイトのメンテナンスモード設定

ドメイン切り替え作業中は、EC-CUBE側のサイトをメンテナンスモードに設定し、以下の対応を行いましょう。

- ユーザーがアクセスした際にメンテナンス中である旨を表示し、混乱を防止。

- 注文の受け付け停止や問い合わせ方法の案内を掲載し、サービス停止期間を明確にします。

- 重要なデータ(注文情報など)が移行漏れしないよう、移行直前までの注文締切日時を設定して管理します。

Shopifyサイトの公開準備とメンテナンス設定

Shopify側でもドメイン切り替えまでに新サイトの公開準備を整え、必要に応じてメンテナンスモード(パスワード保護機能)を利用しましょう。

- 移行作業中はパスワード保護を有効にし、限られたスタッフだけが確認できる状態にしておくことで不具合対応がしやすくなります。

- 作業完了後、パスワード保護を解除して正式公開します。

ドメイン移行:以下の手順でドメインを移行します

1. 現状のドメイン管理を確認する

まずは現在のドメイン管理会社(ドメインレジストラ)を確認しましょう。EC-CUBEサイトで使用している独自ドメインの管理情報を把握し、ログイン情報やDNS設定画面にアクセスできる状態にしておくことが大切です。

2. Shopifyでドメインを接続準備する

Shopifyの管理画面から「オンラインストア」>「ドメイン」へ進み、「既存のドメインを接続する」を選択します。ここで、現在利用している独自ドメインを入力して接続手続きを開始します。

3. DNS設定の変更(ネームサーバーまたはAレコードの切り替え)

ドメイン管理画面にてDNS設定を変更します。一般的には以下のどちらかの方法でShopify側にドメインを向けます。

【Aレコードの変更】Shopifyの指定するIPアドレス(例:23.227.38.65)にAレコードを設定します。

【CNAMEレコードの設定】「www」などのサブドメインをShopifyの指定するホスト名(例:shops.myshopify.com)に設定します。

重要:DNS変更が反映されるまでには最大で48時間程度かかる場合があります。

4. Shopifyでドメインの接続確認

DNS設定完了後、Shopify管理画面でドメイン接続状況が「接続済み」と表示されれば設定完了です。また、SSL証明書の発行もShopify側で自動的に行われますので、HTTPSでの安全なアクセスが可能になります。

5. リダイレクト設定の確認

旧EC-CUBEサイトのURL構造とShopifyのURL構造が異なる場合、SEOを維持するために適切なリダイレクト設定が必要です。Shopifyの「URLリダイレクト機能」を活用し、旧URLから新URLへの転送設定を忘れずに行いましょう。

Shopifyサイト公開:会員アカウント周りの対応とEC-CUBE解約のポイント

Shopifyへの移行が完了し、新サイトを公開した後もユーザー対応や旧システムの管理は重要な作業です。ここでは、パスワードリセットの案内やEC-CUBEの解約タイミング、データ保管について解説します。

Shopify公開後の会員アカウント周りの対応について

Shopifyでは2種類のお客様アカウントがあります。

- レガシーバージョン(以前のバージョン)

- 新しいバージョン(お客様アカウント)

Point:バージョンにより、Shopifyのサイトリリース時の対応が異なります。

【レガシーバージョン(以前のバージョン)の場合】

移行後、旧EC-CUBEからShopifyへ会員情報や顧客データを移行しても、ユーザーのパスワードはShopify側で再設定が必要になります。

パスワードリセットの案内をユーザーに送付

Shopify管理画面から個別メールで「パスワードリセットのご案内」を送信し、新しいパスワードの設定を促します。

Check:顧客数が多い場合は、一括メール送信ができるアプリを使ってみましょう! (例)「WOTIO Account Invites Plus」

WOTIO Account Invites Plus - Enable customers to activate their accounts with simple tools

メール内容には丁寧な説明を記載

「セキュリティのためパスワードを再設定いただく必要がございます」など理由を明記し、操作手順をわかりやすく案内しましょう。

リセットメール送信のタイミング

新サイト公開直後に送るのが一般的です。これにより、ユーザーはスムーズに新しいサイトでのログインを開始できます。

【新しいバージョン(お客様アカウント)の場合】

パスワードリセットメール送信は不要

新しいお客様アカウントの場合、マイページにログインする際はパスワードは不要で、メールアドレスに認証コードが届く仕様になります。そのため、レガシーバージョンとは異なり、一括のパスワードリセットメール送信は不要になります。

※Shopify Plusの場合、ID Providerによるシングルサインオン(SSO)も可能なため、別途会員基盤を作り、そこから複数ストアにログインさせるアプローチをおすすめします。

Point:EC‑CUBEでは、おそらく認証コードによるログイン方式は採用されていないため、Shopifyサイト公開時にログイン方法が変更されることを、メールやサイト上で事前に周知しておくことをおすすめします。

EC-CUBEの解約タイミングについて

EC-CUBEのサーバー契約やライセンスは、移行が完全に終わり、旧サイトの運用や全ての注文対応が完了してから解約するのが基本です。

注文データの最終確認が済むまで解約は控える

移行漏れやトラブル発生時に旧システムをすぐに参照できるようにしておくと安心です。

SEO対策のため旧サイトは即時削除せずにリダイレクト設定を

古いURLからShopifyの新URLへ適切に転送されているか確認しましょう。

解約時期は余裕を持って決めることが大切

契約更新のタイミングに合わせるのもおすすめです。

EC-CUBEのデータ保管について

移行後も、以下の理由で旧EC-CUBEのデータを一定期間保管しておくことを推奨します。

会計・税務処理のための証憑保管

注文履歴や顧客データは税務調査や監査対応で必要になることがあります。

トラブル発生時の参照用

商品マスタや顧客情報、過去の注文データなどを確認できると安心です。

法的義務の確認

データ保管期間は国や業種によって異なるため、専門家に相談の上、適切に管理しましょう。

EC-CUBE 2系の現状とこれからの注意点

EC-CUBE 2系は2025年4月の Ver 2.25.0 で PHP 8.4・Smarty 5 対応まで実現し、一定のアップデートが継続しています。

しかし、決済まわりに目を向けると 運用継続には次のような留意点 があります。

| 観点 | 現状と課題 | 将来的な影響 |

|---|---|---|

| モジュール供給 | 一部決済代行会社では 2系向けモジュールの新規提供を終了(例:Sony Payment Services) | 新規ストア開設やモジュール再取得ができない/既存導入ストアも将来の再インストールが不可 |

| 仕様変更対応 | 3Dセキュア2.0義務化など 決済APIの更新 に対し、2系モジュールは原則未対応。カスタマイズで実装は可能だが工数・検証コストが発生します。 | 法令・カード会社基準に沿えず、最悪カード決済停止のリスク |

| セキュリティパッチ | 本体アップデートとは別に、モジュール側の脆弱性修正が限定的。独自改修済モジュールはパッチ適用が難しい場合も。 | 不正決済や情報漏えいのリスク増大/自社での脆弱性診断・修正が必須 |

| 運用コスト | アップデート時は テスト環境構築・本番検証・プラグイン整合確認 が毎回必要。 | 継続運用の保守費が増大し、開発リソースを圧迫 |

コマースメディアとしての視点

EC-CUBE 2系は依然使えますが、決済モジュールの選択肢と将来対応の不確実性は避けられません。

「いつまで安全にカード決済を提供できるか」 を評価指標に、SaaS型(例:Shopify)への計画的移行を検討することをおすすめします。

Shopifyではインフラ側のセキュリティーや、決済側の3Dセキュア・PCI DSS対応など、プラットフォーム側が一括で担保し、自社の管理範囲をカスタムアプリのみに限定するなど、保守コストをかなり下げることができます。EC-CUBE2系の維持を“自社課題化しない”という点が、大きな安心材料となるでしょう。

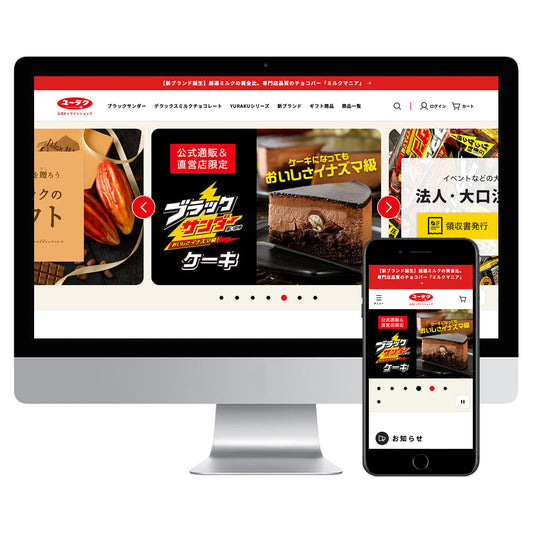

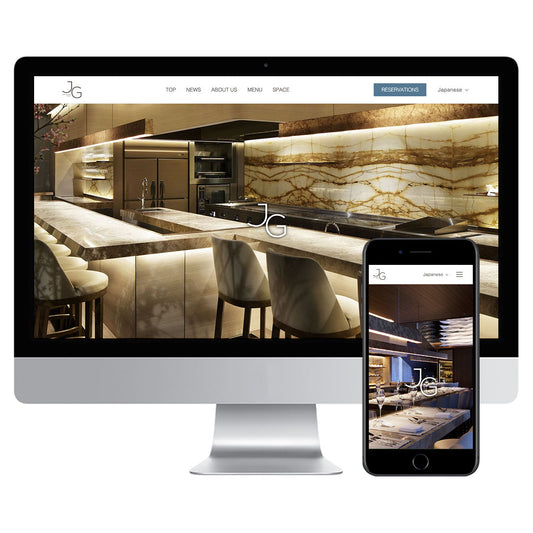

コマースメディアのリプレイス事例①:HALEO

別プラットフォームからShopifyへ移行!

- サーバー負荷の解消と安定稼働

- プロモーション対応が柔軟に

- ブランド価値を伝える自由なデザイン

パフォーマンス改善とブランド体験向上に成功。詳細は以下をご覧ください。

コマースメディアのリプレイス事例②:RUN-WALK Style

別プラットフォームからShopifyへ移行!

- 運営の効率化と簡単な更新作業

- モバイル対応が向上し購入体験を改善

- 決済方法の拡充で新規顧客も獲得

移行後、売上は2倍アップ。詳しくは以下をご覧ください。

最後に

EC-CUBEからShopifyへの移行は、デザインやデータ構造の違い、URLリダイレクト、アプリ対応、運用フローの見直しなど、多くの工程と専門知識を必要とする作業です。特に既存顧客やSEO評価を維持したままの移行には、慎重な設計と正確な実行が欠かせません。

私たちコマースメディアでは、これまでに多数の移行プロジェクトを支援してきた実績があり、サイト設計からデータ移行、運用支援までワンストップで対応しています。

「どこから手をつけたらいいかわからない」「最小限のダウンタイムで移行したい」といったご相談も、ぜひお気軽にご連絡ください!

EC-CUBEからShopifyへの移行をご検討中の方は、ぜひ一度お問い合わせください!

お問い合わせはこちら